有岡城の物語

有岡城はもとも、伊丹氏の伊丹城があったが、荒木村重により大改修され、有岡城となる。

有岡城は、落成すると、ルイスフロイスは「甚だ壮大にして見事なる城」と評した。

廃城となりその姿を現代で確認することはできないが、最古の天守閣をもち、最古の総構えであったと思われる。

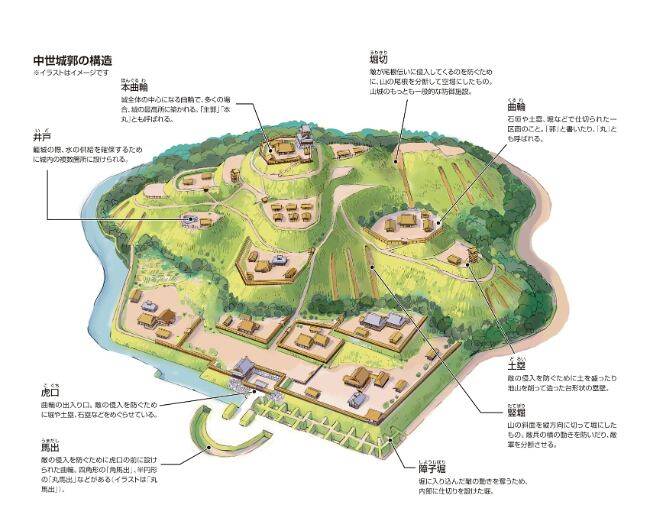

本来、城は曲輪で囲われた区画である。曲輪とは土塁や堀などで囲まれたエリアで、四角形であり、その4隅には防衛の櫓が建てられていた。その櫓の一つが、防御機能だけでなく、権威の象徴として大きくなり、天守(閣)と呼ばれる。

幻冬Plus さんより

実戦では、1578年織田信長軍の攻撃を10ヶ月間守り、1579年に陥落した。

総構えは城では見かけないが、堺では自治の貿易や商都を守るため総構えの街であった。

また、この頃には、小田原城や、清洲城、大阪城など総構えの城ができ始める。

総構えがなぜ、通常の城より優れている理由。

城は「宝物」を守る金庫の役割でった。城は、土で成ると書くが、文字通りほって、堀を作り、その土を盛って作ったものが原始的な城の概念である。

宝物を四面から守るのは困難であり、山や海などを利用して作られる。こういった山城や根城と言われるのが中世初期の城である。

戦国時代になると、大航海時代により日本に石垣の技術が伝わり、平野にも城が作られる。

こうして平野にも城が立つようになると、防御機能だけではなく、行政的な意味合いや権威の表現としても城は使われた。

Comments

So empty here ... leave a comment!